我为什么上武校:不是“好学生”,也不是“坏孩子”

学生意识到,换来的舞台瞬间和大人追求的名利一样,最终只是梦一场。

今年2月,17岁的张丞龙怀着对未来的迷惘独自待在家中。3个月前,他在一个早晨,独自穿过操场上练武的人群,离开了陪伴他4年的武校。

其实那时,距离放假只有15天了。

“但,他们(武校)不要我了,以后我也不会再回来了。”张丞龙语气沮丧。

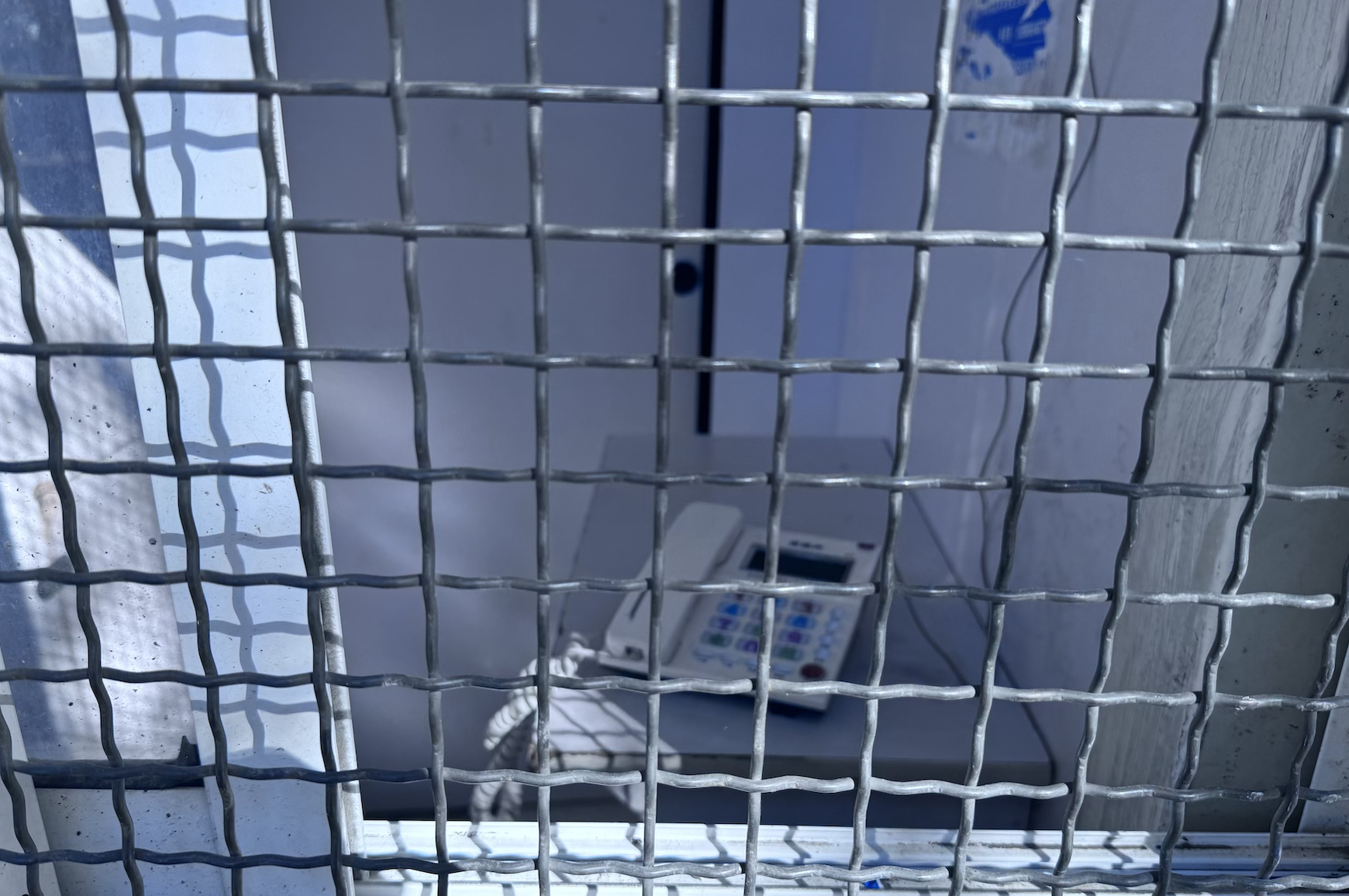

登封某所武校的出入口

登封某所武校的出入口

前往郑州的汽车开得不快,他趴在车窗前,看着嵩山余脉慢慢变平,一言不发。过去的几年里,他大多是用拳头和脚来和人交流,这一刻拳脚功夫一无是处,他哭了。

后来,他说那泪里面有委屈、有不舍、有对无力和渺小的恐惧,有对未来的迷惘。

一个“坏孩子”

五年前,2020年,也是一个冬日。

凌晨五点半,12岁的张丞龙在黑暗中被父母拽上车,从家乡浙江湖州赶到省城杭州,再转乘飞机,在太阳落山前抵达郑州登封。

这个计划在他父亲的脑海里酝酿和模拟了半年。

那时,小学5年级的张丞龙成绩很差,各个科目考试之和甚至不足百分,几乎要被老师劝退。

在三线城市,评价大人是否成功无非是名和利;对孩子来说,乖是一方面,更重要的是读书好。

人们潜意识里把读书好,等同于一个未来对社会有用、符合“标准”的孩子。

而读书不好,就容易被贴上不符合标准的“非标”标签。

张丞龙的父亲没有名和利的光环,所以他把希望转移到儿子身上。但张丞龙弥补不了他父亲的遗憾,随着年龄上涨,下滑的成绩让他连自己的未来也把握不住——他与好学生的标准越来越远。

后来,张丞龙说,他记得父母去过一次登封,把当地大小武校都转了一遍,还拿回来一叠厚厚的武校资料。张丞龙偷偷翻过几次,记得所有的资料上都有“少林”两个字——少林友谊、少林研究、少林文武、少林武术等等,都是学校的名字。

从登封回来,他们就跟张丞龙说:“明年送你去外地读书吧,去武校。”那时候,张丞龙只有十几岁,他说自己向往外面的世界,带着神秘色彩的武术二字也比县城小学的课堂引人遐想,所以他爽快地答应了。

他幻想在武校的生活和逃课时候的感受吻合。“逃课出去也没什么具体想要做的事,就是离开教室、学校,走在路上都觉得会让人开心一些。”

但他对河南登封这个城市一无所知,“少林”二字在他生活里,是一个与自己毫无交集的名词,《少林寺》也没看过,王宝强少时习武后来成为大明星的故事也没听过。

他知道去了,就符合父母的期待——“做特长生,考本科”。

一群“坏孩子”

和长三角人多地少的情况不一样,登封本地人不多,而在关停煤矿、地产开发也停了之后,这座城市腾出不少空置的土地。

张丞龙念的武校,就是这片土地的受益者之一。学校硕大无朋,有教学楼、练武厅、办公楼,表演舞台,还有一个可以容纳万名学生的操场和标准的400米跑道。这片土地,帮武校赢回来12项吉尼斯世界纪录,对于“非标”的张丞龙来说,这一切充满了新鲜感。

“后来全校举行运动会,一万名学生在台下列成方阵,大喊‘习文练武,报效祖国’的口号,那时候我觉得兴奋,内心好像被点燃了。”张丞龙说,“我可能是喜欢武术的,从小就喜欢。”

关键的是,他发现从全国各地来这里练武的孩子,都和他有着相似的特点:不爱读书,叛逆,喜欢玩。也就是说,大家都是“非标”的孩子。

15岁陈浩,他说自己在2021年被父母“骗”来,因为叛逆,“偷自家钱,在学校里和同学一起外出砸人家玻璃”。

后来陈浩的父母说暑假带他来旅游,结果下了飞机就被武校面包车接到教练面前。

之后,他和父母各自签下入学承诺书,按下手印,承诺自愿习武、不逃校、不谈恋爱、不自杀。如有上述行为,造成的一切不良后果,由本人承担全部责任。

有个叫王紫的女孩,15岁,她所在的武校有几万个学生,女生只有千余人。她说以前父母没时间管她,一直在安徽老家的寄宿制学校上学,后来迷上网络、玩游戏、看直播,还经常给主播刷礼物。

她成了父母眼里的“非标”孩子,为了戒掉她的“网瘾”,她也被送到登封练武。

他们自己总结的是,来到武校的都是大多数情况下就是三类:读书不好的、没人管的、叛逆的。

张丞龙后来也说,其实自己小时候并没有和父母生活,“他们平日都在杭州,我在湖州跟着爷爷奶奶长大的,他们很宠我。”年少的张丞龙分析了一下,说可能小时候对不在身边的父母,心里有怨念,“凭什么别的同学父母都在身边”。于是升起叛逆,从不服从爷爷奶奶的管教开始。

久而久之,他迷恋上了网吧,成了别人眼中的“坏孩子”。于是为了“拯救”张丞龙,他父母把他送到了800多公里外的登封,这个距离,比湖州到杭州远了700公里。

对孩子来说,距离的概念一向都比较模糊,无非是飞机几个小时,开车几个小时;对于孩子的家长,这个距离也是时间维度的,只不过是他们考虑的“未来”。

有学生家长和时代周报记者算了笔账:读职高,学费不超过6千/年,但未来的工资不会过万;读武校,如果出来去当2年义务兵,各种补贴加起来有接近15万元,后面再找工作比较有保障,未来的福利也好。

这一套成年人的思考方式,张丞龙们还听不大懂,毕竟他们自由十几岁,但未来的可能性却在变小。

张丞龙记得,有次语文课,老师问大家的愿望是什么。有人说“报效祖国”,有人说想考上大学,不少同学都认为这些梦想过于宏大,唯一有个孩子说了一句:“我想拍电影”。

但所有人都笑了。

武侠梦

1982年的电影《少林寺》,在票价只要1毛钱的时代,却获得了1.6亿的票房纪录。

电影讲的是一个抵制暴力统治的父亲被杀害,他的儿子——李连杰扮演的觉远和尚顺水逃跑,倒在了少林寺门口,结果被少林僧人救下,最后在嵩山脚下习武报仇的故事。

这是一个充满东方哲学的武侠故事,是用慈爱和平静化解仇恨,然后用暴力反抗暴力。

再加上金庸武侠小说热潮的席卷(《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》里的张三丰,正是觉远的徒弟),叠加《少林寺》的播出,少林和功夫这个词充满了神秘色彩,它的光环甚至盖过了登封:或许很多人没听过登封这个城市,但一定知道少林。

在那个年代,以武术实现个人价值最后功成名就的故事,契合了改革开放初期人们对个人价值的渴望和对社会不公的反抗心理,更重要的是,那些故事笃定了肉体和精神一旦熬过苦难,便能收获回报。

美国人马修·波利上个世纪最后十年也来到少林习武,为的是解决自己“愚昧无知”“胆小懦弱”的毛病。那些年的练武生活,最后变成了他的中国回忆录《少林很忙》。

他后来总结说,功夫作为体能练习,是为了让和尚们筋疲力尽以便专心打坐,而有时候,打坐参禅反过来被用来帮助和尚们专注于功夫。

所以,上世纪80年代之后,金庸的武侠小说早就笃定了天下功夫出少林。于是在文艺作品和影视作品的交相辉映下,功夫和少林几乎成了中国除了熊猫的另一张名片,和少林有关的功夫学校,也在那个时期的登封迎来井喷。

根据小龙武校的卢主任回忆,当时武校的分布之密就如同菜场摊位,景区外、207国道旁、羊肠小道里,都有武校。

和大多数文化一样,虚实的进步难以用数字衡量。但产业可以,于是武术文化,在这里毫无意外地变成了一门叫做武术产业的项目,出现在了政府文件以及媒体报道中。

如今,登封已成为世界上最大的武术教育基地——拥有近百所武校,在校学生、学员人数一度高达近13万人,相当于登封市总人口的近五分之一。

不过现在的武校,似乎变得和马修那个时代的武校不一样了,更别说像《少林寺》那样充满了温情与刚毅。

张丞龙说除非特殊情况,不能出校,全年假期只有寒假的30多天。学生在上课的6天里手机需要上交给教练,休息日才发还。

每天的安排是半天文化课,半天武术课,但这里毕竟是武校,文化在这里并不流行,上课用学生的话来说,“像是休息”,因为比起训练的日晒风吹,文化课要安逸得多。

至于学校里那些“非标”的秩序。张丞龙说几年前,他们班有个教练私下里收钱被举报离职,而新来的教练为树立威信,骂人凶多了。“你们这群小屁孩,读书读书不行,现在连个拳都打不明白,不知道在干什么。”

张丞龙有点怕他,很快他发现,所有人都怕他。在武校,流传着一句话,“教练是最不能惹的”,他掌握了学生生活的衣食住行,甚至连家里来的钱都可能会先给到教练。

武校中,每个班几十人,统管局面的是教官,负责练武和生活。而为了管理好教官,学校每学期给一个班固定的分数,有孩子违规就扣分,理由包括但不限于抽烟、喝酒、迟到、卫生不干净等等。

扣分对应的就是扣教练钱。所以其中一个潜规则就是,若学生犯错导致教练被罚款,要自己掏钱给教练补上。

对于工资只有3000~4000元/月的新教练来说,孩子们认为收红包成了部分教练的主要赚钱方式。张丞龙说每到中秋、教练生日等节日,班长会提醒大家:“教练带平时带我们很辛苦,大家要懂得回报教练。”

不少学生说,“回报”教练的数额大多在500到1000元之间。

但不得不承认,就像是服从性训练,在各种棍棒和拳脚的作用下,那些“非标”的孩子大多变乖了。张丞龙说,“做错事被教练棍杖是常有的事,但他们不会打要害,也不会让你第二天无法训练,因为训练才是真正难熬的,有时候训练感觉都要‘死了’”。

学生们就像推巨石上山的西西弗斯,比如100个空翻结束了,清零,明天又是新的100个。

但学生们愿意这么做。

一方面想讨好远在几百公里之外的父母。另一方面,学校也会给孩子们设定一个目标,比如让优秀学员去到春晚舞台,还能送选国家散打队;拍电影露脸的机会也不少。

要实现这些梦想,张丞龙要做的就是拼,首先进入“种子”序列,这意味着你被划为重点培养对象。彼时,班里有45个人,种子大概只有5-8个。张丞龙先没选上,他不服气,每次热身的时候就专跟在种子们的后面,一跑就是15公里。

因为拼命,张丞龙在一个月的时间内跻身“种子”,他说那时候可以被教练带到其他地方去表演。

“站在舞台上,有种受到关注的快乐。”现在,张丞龙意识到那和大人追求的名利一样,最终只是梦一场。

重回“非标”

2014年初,张丞龙和和同学在演武厅练习受伤了,那是一个高抬腿的攻击动作,腿抬得太高,用力太大,他脚上的韧带断了。

自那以后,他经历了很多语言无法表达的失落与绝望。

最初,教练很贴心,张丞龙不能走路,他会安排班里的同学帮忙送饭,为了保持进度,他会让张丞龙在边上坐着看着训练。

一个月过去,韧带的问题没有好转,医生说要手术。他被父母接回了家里,在杭州做了手术。两个月后回来,训练的进度条回退,让他错失了武校发展的剧情,他开始跟不上节奏。

受伤给他留下严重烙印。他身心俱疲,导致他在今年的训练中表现低迷。一站上中心位置,就开始烦躁,经常躺在床上哭。

以前哭,是练得太累了。而此时,是“不知道吃这些苦是为了什么,感觉已经废了”。

武校是一个以拳脚排资论辈的地方,之前因为功夫垒起的特权都消失了。比如,教练知道他早恋,以前可以睁一只眼闭一只眼。但受伤了后,张丞龙被教练要求,不能被学校领导发现恋爱的事实,否则开除——这是一视同仁的开始。

倘若张丞龙是因为学习不好而被送来登封,想着经过锻炼之后兴许能去当兵,但因为受伤,他无法专科毕业,这意味着他又只能回到读书考学这条路了,这就像个莫比乌斯环。

最初,人们来登封习武,是为了了解自身。马修来的时候是1992年下半年,那一年刚好有美国总统选举,但登封的封闭环境,他到12月下旬才听说美国总统有结果了。

他去问登封的一个消息灵通的画家,“谁赢了?”,

但画家说不确定,但能确定的是:“不是布什”。马修说河南人口音很重,不是布什,他总是听成“不是不是”。

于是在少林受到武侠侵染的马修开始陷入困惑,为什么画家要重复“不是”?是不是美国没有总统了?还是总统遇刺了?

他发现和美国的电视广播不同,一旦遁入少林似乎就与世隔绝。

那个年代的马修和电影里的李连杰,对他们师傅的服从是出于尊敬,而张丞龙们对他们的师傅,现在名字已经被改成了“教练”“教官”这一类干瘪的称谓,于是他们的服从,是出于对身份的惧怕。

离开武校的那天,张丞龙说想起武校的电话亭。

那是个长方形的简易房,里面被装成了一个个的摆着固定电话小房间,玻璃外墙还有铁网罩着。

武校内的通讯室

武校内的通讯室

最初进到武校的日子,他几乎每天都会到里面给父母打电话,聊上几句就哭。父母笑他,一个练武的男子汉,不能动不动就哭。

现在,摆在面前的只有两条路,回到自己父母走过的路上,打工、打工,做生意。或者,回到武校,练习、练习,如果不能当兵,就去当教练,登封武校的教练,或者任何一个城市里健身房,训练中心的教练。

他说这样设想,未来就是可预见的。

总之,那几天,这些孩子没有说自己喜欢什么,自己擅长什么,他们十几岁的年纪,似乎习惯了那些成年人的话,属于社会秩序和商品世界的话。

离开中国的那天,马修说感觉在美国的生活就像在一个一个肤浅、追求物质的社会里,所以希望能获得中国人那种睿智和深刻,所以习武是想让自己变得深刻,但让人哭笑不得的是,当他在登封接触了那么多中国人之后,十分向往美式的生活。

马修说:就像两艘船,在黑夜里摸索,结果错过了彼此。

张丞龙离开登封的时候,只有眼泪,他觉得自己仍旧是“非标”的,也就是说他和他的同学们可能仍在黑夜里摸索,连错过了什么都不知道。

(为保护受访者隐私,文中张丞龙、陈浩、王紫为化名。)

本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:news@time-weekly.com