研发占比持续下降,前三季净赚1亿,“3D视觉第一股”奥比中光业绩拐点稳了?

3D视觉研发产品和技术多且周期长。

10月16日,3D视觉龙头奥比中光(688322.SH)发布前三季度业绩预告。公司预计前三季度实现营业收入约7.14亿元,同比增长约103.5%;归母净利润约1.08亿元,同比增加约1.68亿元,实现扭亏为盈。

奥比中光称,业绩大幅改善主要得益于上游3D视觉产业链的成熟与下游应用场景的拓展,尤其是在三维扫描、支付核验及机器人等领域的快速增长。

自2013年成立以来,奥比中光一直定位为3D视觉感知整体技术方案提供商,产品覆盖3D视觉传感器、消费级设备与工业级系统。2022年7月登陆科创板时,公司尚处于亏损状态。2020年至2024年,奥比中光净利润分别为-6.15亿元、-3.11亿元、-2.90亿元、-2.76亿元、-6290.69万元。

东吴证券研报指出,2024年之前,3D产业应用场景少,市场需求和产业积累弱。场景应用主要集中在苹果手机的人脸识别、自动导引车(AGV)、送餐机器人和体感游戏等领域。市场渗透率和规模化程度有限,导致市场回报难以覆盖3D视觉高昂的技术成本。技术强耦合带来高投入,下游市场规模不足投入产出失衡,产业陷入“没有下游,只有投入”的困境。

2024年成为关键转折点。随着自动移动机器人(AMR)、3D 打印、人形机器人、机械臂、灵巧手和智能割草机等领域的快速发展,这些高阶自动化场景对实时深度感知是硬性需求,3D视觉的需求激增。

研发投入占比持续下降

3D视觉感知是通过3D摄像头采集视野内空间每个点位的三维座标信息,通过算法复原智能获取三维立体成像,不会轻易受到外界环境、复杂光线的影响。该技术更加稳定,能够解决以往二维视觉的体验和安全性较差的问题。

头豹研究院指出,由于行业早期需要全栈式重塑的属性,3D视觉研发产品和技术多且周期长,包括各类零部件在内的各类基础性技术的研发需要大量资金投入,且早期研发具有较大不确定性,存在较高前期研发沉淀成本。

图源:奥比中光2024年年度报告

图源:奥比中光2024年年度报告

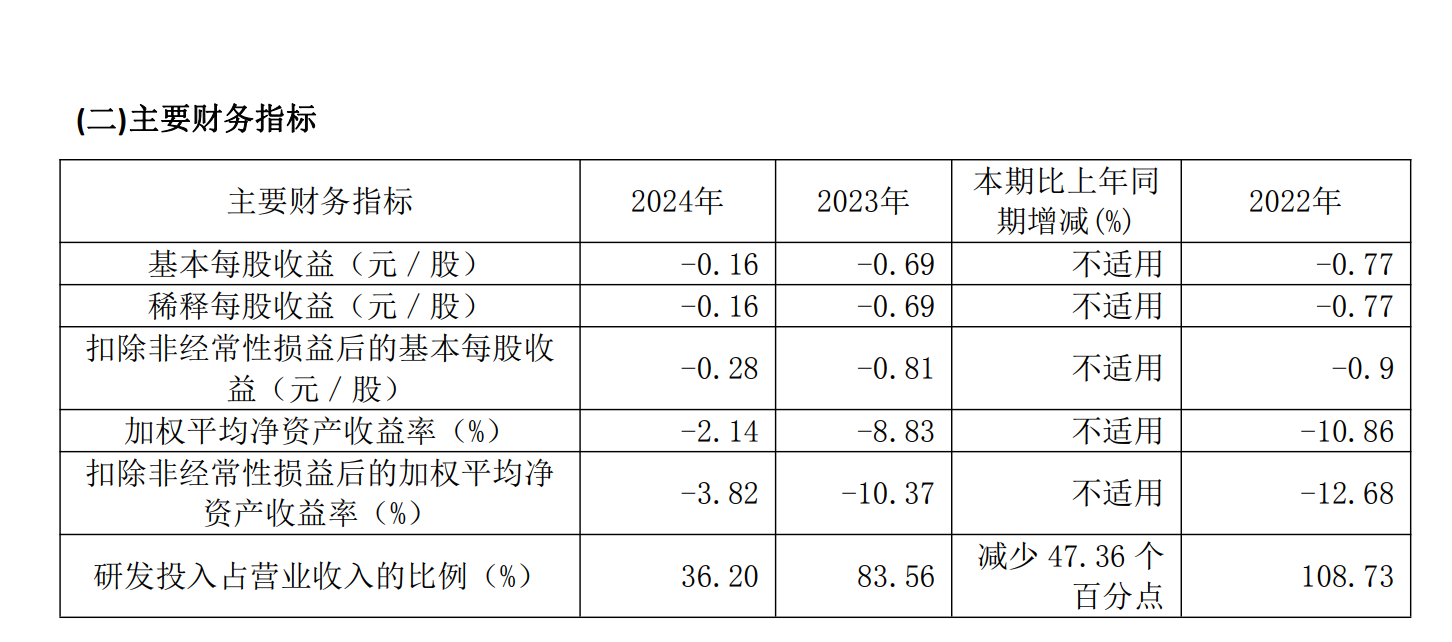

奥比中光的财报轨迹印证了这一点。2021年,公司研发投入占营收比重高达81.73%,2022年进一步升至108.73%,2023年仍保持在83.56%。但2024年开始,研发强度明显下降,当年占比降至36.20%,2025年上半年进一步降至20.94%。

财信证券研报分析指出,奥比中光的毛利率在近年均保持在40%以上,但由于注重研发等环节,因此净利率在2025年才实现翻正。财信证券认为,该公司前期投入阶段已经基本结束,将逐步进入业绩发力期。

不过,3D视觉感知属于高技术门槛的行业,技术更新迭代速度快,研发周期较长且投入大。奥比中光持续降低研发投入占营业收入的比例,能否维持技术竞争力值得关注。头豹研究院报告显示,全球该领域的主要玩家包括苹果、微软、英特尔、三星等科技巨头;国内则由华为、奥比中光、奥普特、天准科技等构成。

奥比中光在2025年半年报中表示,在人工智能与产业智能化升级的双重驱动下,3D视觉感知行业正经历技术范式快速演进期。当前下游应用场景呈现智能化需求指数级增长与解决方案迭代周期缩短的双重特征,客户对深度感知精度、环境适应性及系统集成度提出更高要求。该市场动态演化特征,对公司现有技术储备的迭代升级能力构成一定挑战。

3D视觉的“第二增长曲线”

在披露业绩预告的同时,奥比中光也给出了下一阶段的发展方向,即“机器人与AI视觉产业中台”。

公告显示,作为真实空间物理世界的数字化重现及各类型机器人“感知-决策-执行”链路中的首要环节,公司的3D视觉感知技术能够助力AI端侧硬件、具身智能等新兴行业加速大规模商业化应用进程。

奥比中光认为,人形机器人需要实现自主移动、识别和交互,对3D视觉会有直接且必要的需求。公司已构建“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系,在技术、人才、产业链、量产能力等方面均具有较大优势。

在产业落地方面,奥比中光业务已延伸至多个机器人领域。

9月26日,奥比中光在接受投资者调研时表示,在服务机器人领域,已与普渡科技、云迹科技、擎朗智能、高仙机器人、LionsBot等厂商合作;在工业机器人领域,与斯坦德、优傲UR等国内外客户展开协作,为其产品提供距离测量、避障导航、三维建图等视觉能力;在人形机器人方向,已与优必选、天工机器人等企业开展合作与适配测试。

该公司表示,其Gemini系列双目结构光相机与Femto系列iToF相机,均可满足人形机器人在复杂室内外环境下的实时感知需求。

东吴证券根据市场空间测算,在家庭、仓储、制造业领域替代率分别达到 10%,20%,5%时,全球适合人形机器人的场景(工厂、仓储、家庭服务)对应接近5000万台存量替代空间,3D视觉模组的潜在市场规模可达将近200亿美元。

该机构研报指出,所有人形机器人均需3D视觉实现基础移动与操作,无替代方案。

不过,行业内对人形机器人的商业化节奏并未形成共识。上海交通大学博士生导师,上海人工智能研究院首席科学家闫维新在接受时代周报记者采访时表示,目前头部人形机器人公司2025年已能实现百至千台级批量交付,多用于教育、交互服务和数据采集等用图,离真正的规模化大批量生产还有距离。

头豹研究院分析师刘彩羽也向时代周报记者表示,具身智能机器人核心能力虽实现局部突破,但通用化不足。2025年中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27%。刘彩羽预测,2027年前后垂类场景或将实现规模化盈利,通用型机器人规模化则需待核心部件成本下降与算法泛化突破。

时代周报记者就相关问题多次联系奥比中光方面,截至发稿,未获得对方回复。

10月17日,奥比中光报收81.02元/股,跌幅为0.09%,总市值为324.97亿元。

本网站上的内容(包括但不限于文字、图片及音视频),除转载外,均为时代在线版权所有,未经书面协议授权,禁止转载、链接、转贴或以其他 方式使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。如其他媒体、网站或个人转载使用,请联系本网站丁先生:news@time-weekly.com