海洋经济第一省如何继续领先?上海交大陈宪:强化深港穗联动发展

1+1+1>3

海洋经济能产生多大的规模?

答案是:超过10万亿。

根据中国海洋经济统计公报,2024年,全国海洋生产总值首破10万亿大关,达105438亿元,比上年增长5.9%,增速比国内生产总值高0.9个百分点。

作为海洋强省,广东海洋经济总量已连续30年居于全国首位。

建设海洋强国的背景下,作为我国沿海的世界级城市群,粤港澳大湾区如何发挥更大作用?

深中通道跨海大桥 图源:图虫创意

深中通道跨海大桥 图源:图虫创意

近日举行的第三届深圳产业科技创新论坛上,上海交通大学安泰经济与管理学院教授、上海交大深圳研究院研究员陈宪领衔的团队推出了《前瞻大湾区(三):规划建设大湾区全球海洋城市群,着力推动海洋经济高质量发展》报告。

报告从地理条件、产业基础、制度创新等维度分析,大湾区作为海洋强国战略的核心承载区,有条件也有必要建设全球海洋城市群,并就构建大湾区全球海洋城市群的定位、功能、阶段与路径等提出若干思考。

陈宪认为,香港、深圳、广州作为大湾区建设“全球海洋城市群”的核心城市,当前区域联动仍存在一定体制机制障碍,今后通过强化三者联动,可以让大湾区海洋经济综合实力在国内独占鳌头,在国际上提升竞争力和影响力。

海洋经济发展正当时,粤港澳大湾区海洋经济的现状是怎样的?未来该怎么走?时代周报记者围绕上述问题对话陈宪。

上海交通大学安泰经济与管理学院教授、上海交大深圳研究院研究员陈宪 受访者供图

上海交通大学安泰经济与管理学院教授、上海交大深圳研究院研究员陈宪 受访者供图

全球海洋城市群的“三核”

时代周报:深圳产业创新论坛举办已有三年。前两届聚焦“产业创新”“强城指数”,第三届发布了《前瞻大湾区(三):规划建设大湾区全球海洋城市群,着力推动海洋经济高质量发展》,为什么选择聚焦海洋经济这一主题?大湾区在这个领域有何优势?

陈宪:党中央这几年对海洋经济发展给予高度重视。今年7月1日,中央财经委第六次会议中重点讲了两点,第一个是统一大市场建设,第二个就是海洋经济高质量发展。广东在今年6月底召开全省海洋经济工作会议,而且香港、深圳、广州,在国家不同规划或文件中都被确定为海洋中心城市。

从大湾区的条件来说,广东是中国海岸线最长的一个省,沿海城市数量也是全国最多的,海洋经济总量也是全国最高的。

更重要的是,位于大湾区“黄金内湾”,香港、深圳、广州在海洋经济方面都有各自的差异化优势,三者联手发展海洋经济,将会迸发出很强的潜力。

比如在港口协同方面,我们测算过,深港穗三港集装箱吞吐量占全球1/8,通过统一信息平台降低物流成本30%,直接挑战国际中转枢纽地位。

我们也想借此强调,深港穗融合发展乃至整个粤港澳大湾区融合发展的重要性,不仅包括上面提到的海洋经济,还有低空经济,以及更多领域。

时代周报:报告提到“全球海洋城市群”,如何理解这一概念?以及推进建设“全球海洋城市群”有何意义?

陈宪:海洋城市群是以港口群为纽带,以海洋经济为核心,通过多城市协同形成的城市集群,其基本要素包括:分工协作的港口群、全链条的海洋产业链、全联通的海洋朋友圈。

串联重要的海洋城市,建设全球海洋城市群具有几个方面重要意义,比如单一的海洋中心城市经济总量毕竟有限,整合周边的海洋城市,形成海洋城市群能够扩大经济规模,形成规模和经济优势。

另外,城市群中各城市能充分发挥在海洋科技、海洋产业、海洋生态、海洋治理、港口航运等方面的差异化优势,形成产业联动和协同效应。

时代周报:报告将深港穗视为大湾区建设全球海洋城市群的“三核”,并提出加强“三核”联动,可以在国内独占鳌头,在国际上大大提升竞争力和影响力。如何理解其中逻辑?

陈宪:海洋经济涉及到海洋产业、海洋科技、海洋公共管理服务等诸多具体内容。我们的报告聚焦“全球海洋城市群”的概念,是希望侧重提出,以深港穗三个城市为中心来建设全球海洋城市群。

这三个城市靠的很近,都是在一个小时车程的范围。地理上,三地直线距离均不足100公里,可以通过深中通道、广深港高铁实现“1小时产业闭环”。

要知道,三地若单个来看,在海洋经济方面各自有短板。因为在中国,从单个海洋中心城市来说,发展海洋经济条件最好的是上海。但是,深港穗三个城市联手打造全球海洋城市群,可以形成互补,实现“1+1+1>3”。到时候这里的海洋经济综合实力就是全国最好的,甚至可以引领全球海洋经济的发展。

比如深圳,依托电子信息产业基础,发展海洋科技方面颇具优势,不过由于城市历史比较短,没有发展出大型的造船业、海洋工程业。但这方面广州有优势,因为广州有大型造船厂,包括海洋石油的钻井平台,而香港的优势是海洋金融,但是缺乏前两者的科技和制造。

这样的地理空间结构,叠加这样的产业基础,在全国乃至全球都是罕见的。所以这三个城市之间,应该结合他们各自的长处,制定一个融合发展的专项规划。

时代周报:“三核”之中,深圳又被视为引领者,为什么?

陈宪:深圳迅速崛起的一大原因是民营企业自主创新动力强劲,因为对科技创新而言,民营企业是有独特优势的,这种优势表现在它能够承担试错成本,而且内部的体制机制都比较灵活。

海洋强国的本质是科技强国。随着海洋经济总量的不断提升,我国海洋经济面临产业结构调整的重大挑战。目前海洋经济的这种发展特点,决定了科技创新和产业创新是海洋经济走出增长发力困境的核心驱动力。而科技创新和产业创新正是深圳的优势。

现阶段来看,基于强大的电子信息产业基础,深圳正在大力发展海洋电子信息产业。此外,海洋工程与装备制造、海洋生物医药业等科技含量较高的产业也被列入深圳海洋产业八大领域。

地理位置同样重要。深港穗三地中,深圳处于连接广州和香港的优势地位。

建议分两个阶段

时代周报:从全世界范围来看,推动粤港澳大湾区建设全球海洋城市群,意味着什么?可以多大程度提高我国海洋经济的全球地位?

陈宪:前不久的中央财经委第六次会议中不仅提到要海洋经济高质量发展,还特别要求“加强海湾经济发展规划研究”。

通观全国的沿海城市群,从地理条件、城市布局密度和经济发展条件来看,中国最典型的“海湾经济”就是在粤港澳大湾区。

放在全世界来说,“海湾经济”最典型的是美国纽约湾区、美国旧金山湾区、日本东京湾区、中国粤港澳大湾区,也叫“世界四大湾区”。

我们相信,大湾区以建设全球海洋城市群为抓手,通过进一步融合发展,可以与世界三大湾区比肩,和他们在同一个层面来进行竞争。

因为大湾区有很明显的几个优势,第一个是地理区位优势,除了上面说的深港穗三个海洋中心城市以外,还有珠海、江门、中山、东莞、惠州等周边城市参与产业协同;第二个优势是这里的科技和产业创新水平颇高,尤其是深圳。

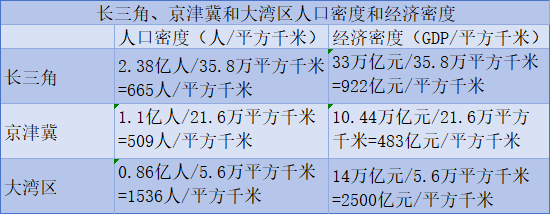

还有密度。我们比对过长三角、京津冀、大湾区的人口密度和经济密度,大湾区在这两项指标都是显著领先的。

在工业化和后工业化时期,高密度往往意味着更有利的发展条件,因为高密度可以提升生产效率、促进创新和降低公共服务成本。这也是这些年大湾区快速发展的原因,这也将是以后发展的长期优势。

受访者供图 数据来源:国家统计局网站、相关统计局网站数据汇总计算

受访者供图 数据来源:国家统计局网站、相关统计局网站数据汇总计算

所以我们认为,中国建设海洋强国,最重要的空间载体就是粤港澳大湾区,关于大湾区全球海洋城市群的建设,有必要上升为一个规划。

2019年发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,规划期是到2022年,远景展望是到2035年。接下来如果大湾区发展规划要注入一些新内容的话,我认为应该是以全球海洋城市群的建设为抓手,来推进粤港澳大湾区进一步融合发展。

时代周报:作为我国改革开放的前沿,近年来,加强区域融合,推动体制机制创新,强化制度型开放,越来越成为大湾区发展的一大机遇。你认为接下来湾区融合需要突破的重点是什么?

陈宪:建设全球海洋城市群可以分两个阶段推进。

第一个阶段,建议先考虑深圳和香港,因为他们靠的特别近,两地先规划出一个海洋都市圈。深圳和香港现行两种制度、两种货币、两种法律,通过推进都市圈建设,可以推进实现在两种制度、两种货币、两种法律之下更好的融合发展。

就像发展低空经济的时候,我们发现香港对于推进低空经济空域的开放和深圳融合,态度是很积极的,所以接下来应该探索的是两种制度条件下,让这种融合需求得到满足。

第二个阶段,我们认为大概再用15年时间来建设全球海洋城市群。这里面有一些具体问题比较重要,比如基础设施还需要持续推进,还有统一大市场的建设以及海洋生态环境的治理、社会治理、公共服务等,都需要进一步加速融合。

需要强调的是,大湾区市场化程度比较高,可以解决企业之间一体化的问题。但是像大湾区全球海洋城市群的规划建设,涉及大体量的基础设施建设,以及体制机制的创新,就需要靠政府因势利导、顺势而为,通过规划体制政策来推动。